《幾個波浪號才對~?》是 2025 臺北文學季的主題展覽。展覽從日常數位溝通出發,探索「語言的非語言面向」。展覽名稱靈感來自訊息裡「波浪號」的使用差異,象徵著語氣、情緒與距離感的變化。

策展核心問題是:當權威式語言逐漸消退,數位溝通中那些看似微小的符號、格式與語氣詞,是如何潛移默化地形塑我們對文字的理解與感受?展覽嘗試喚起觀者對「文字背後的訊息設計」的敏銳度,從而進一步思考語言、技術與情感之間的關係。

1. 前導展區:日常訊息的微型標本桌面展

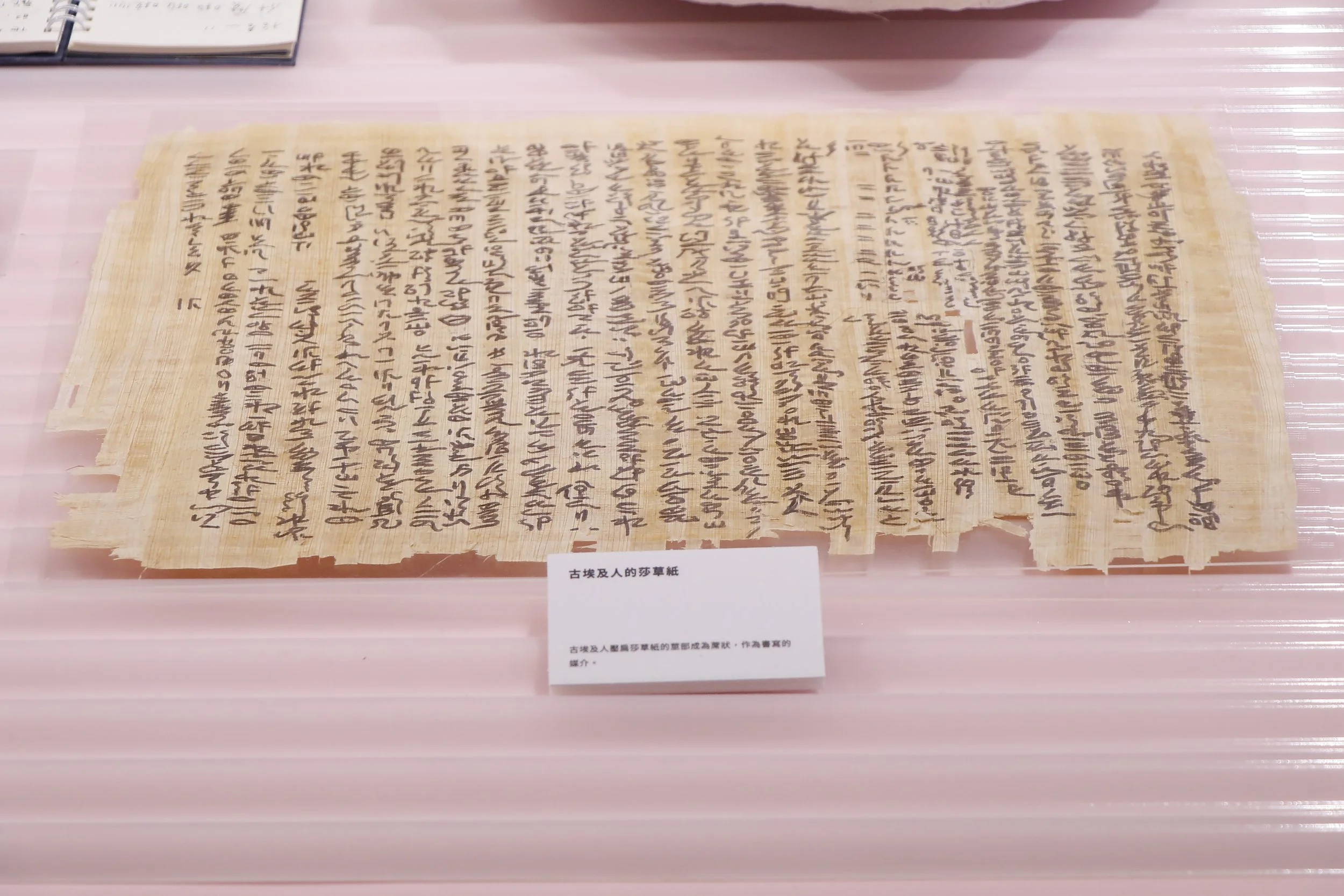

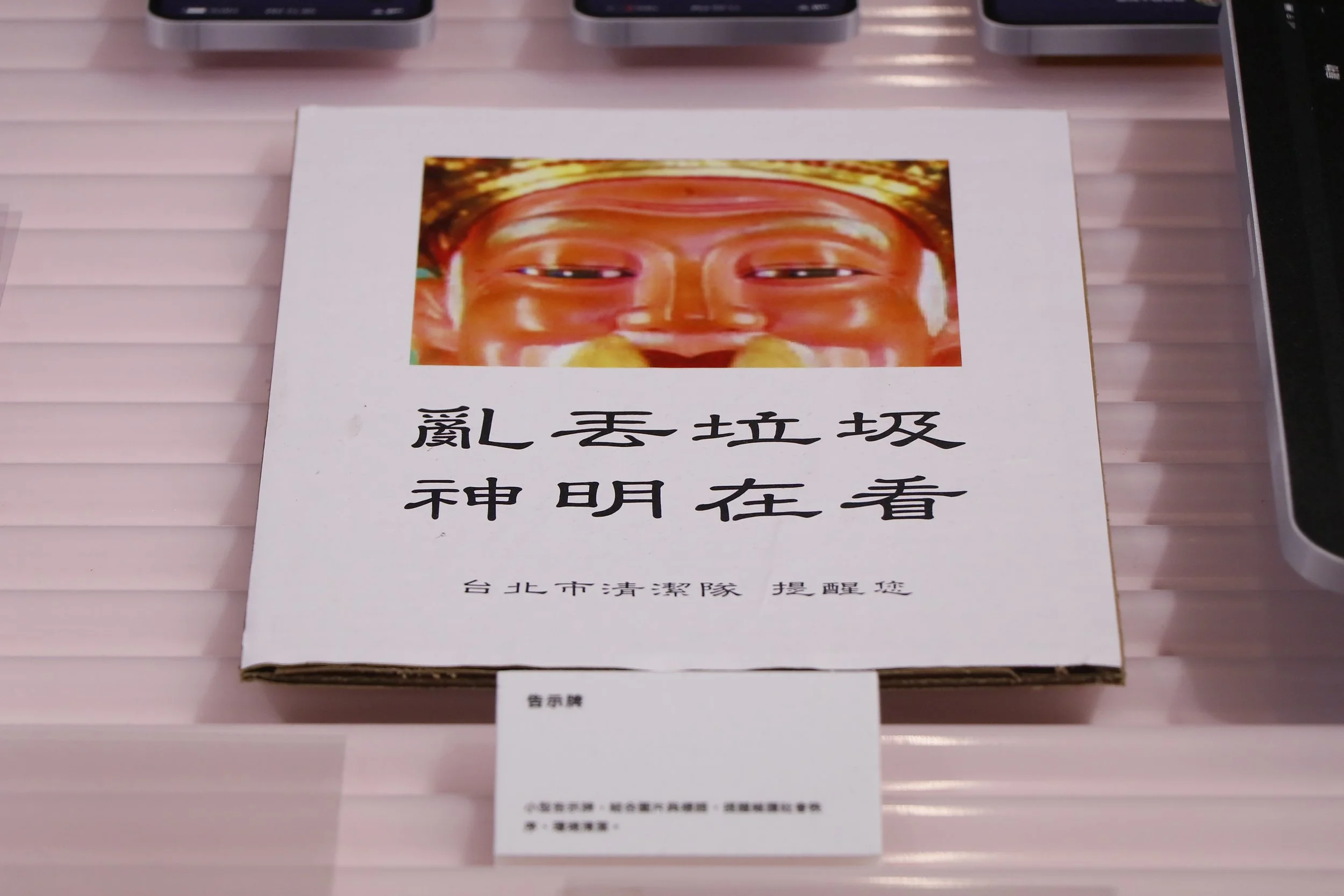

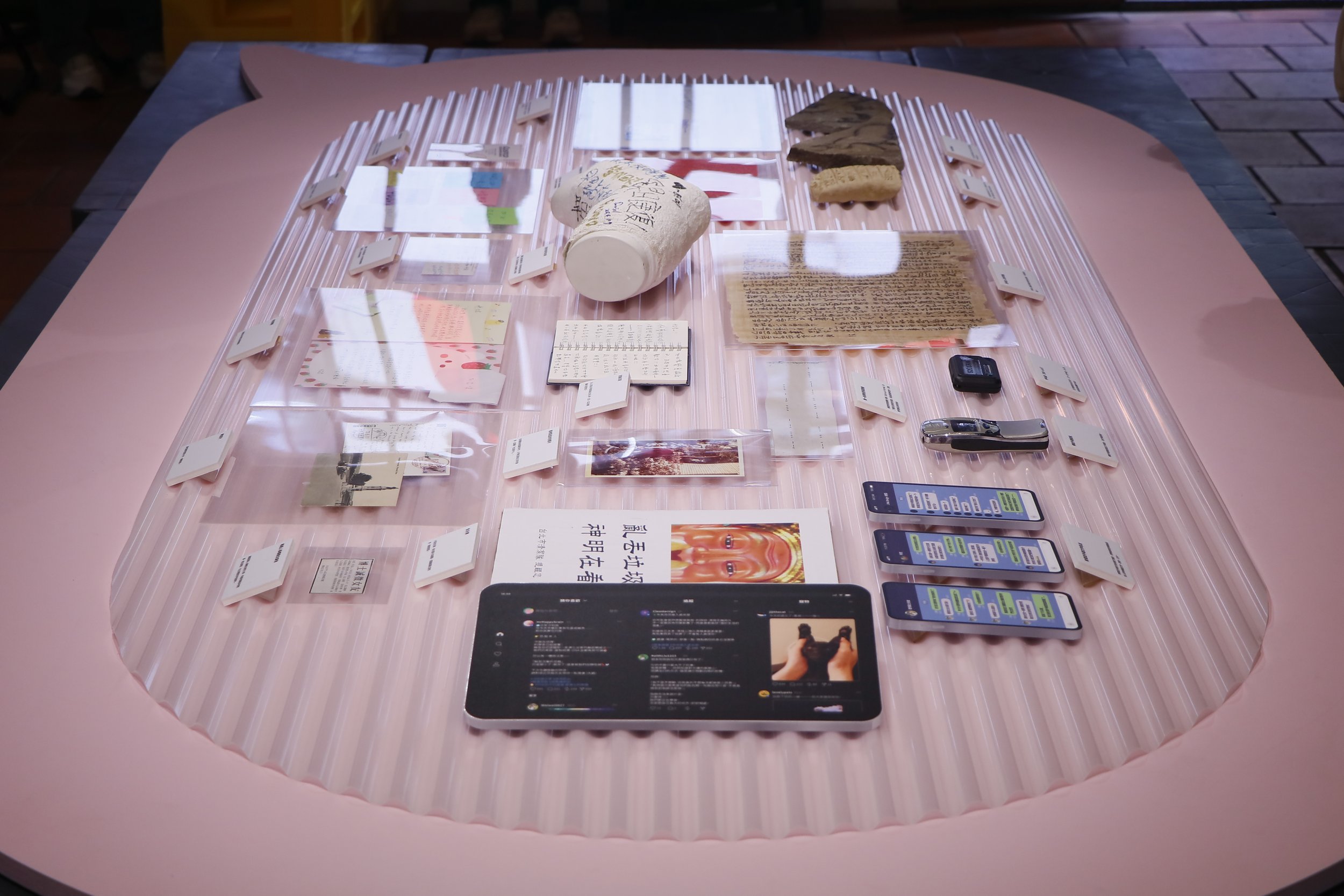

展覽起點設於剝皮寮 15 號展間,以一張「訊息選物桌」作為前導裝置。從古代泥板、摩斯密碼、BBCall 簡訊、交換日記、便利貼,到迷因圖與LINE對話,這些超越文字本身的溝通媒介小物,訴說著:無論年代如何變換、載體如何變換,人際之間想被理解、想被靠近的心情,始終如一。

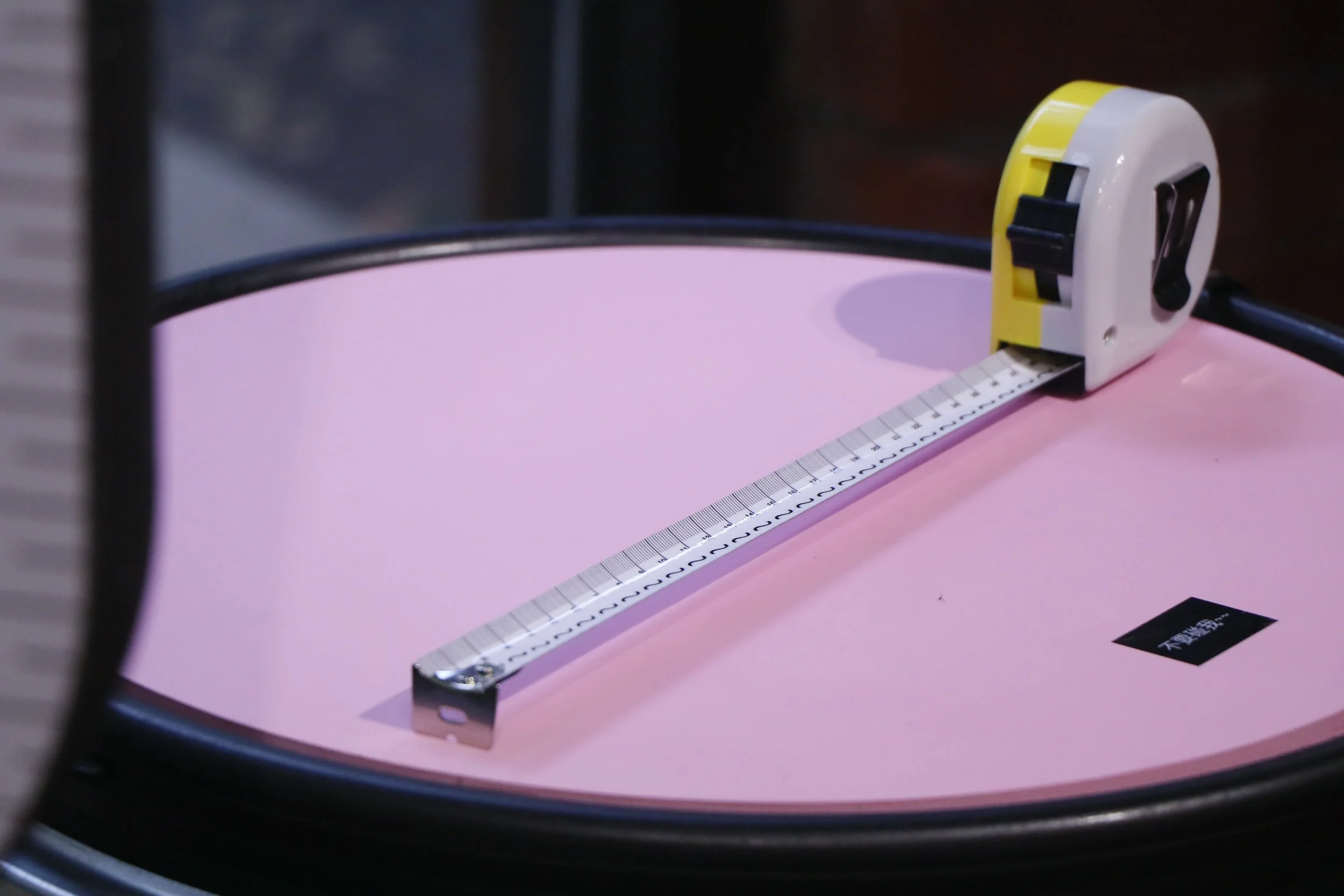

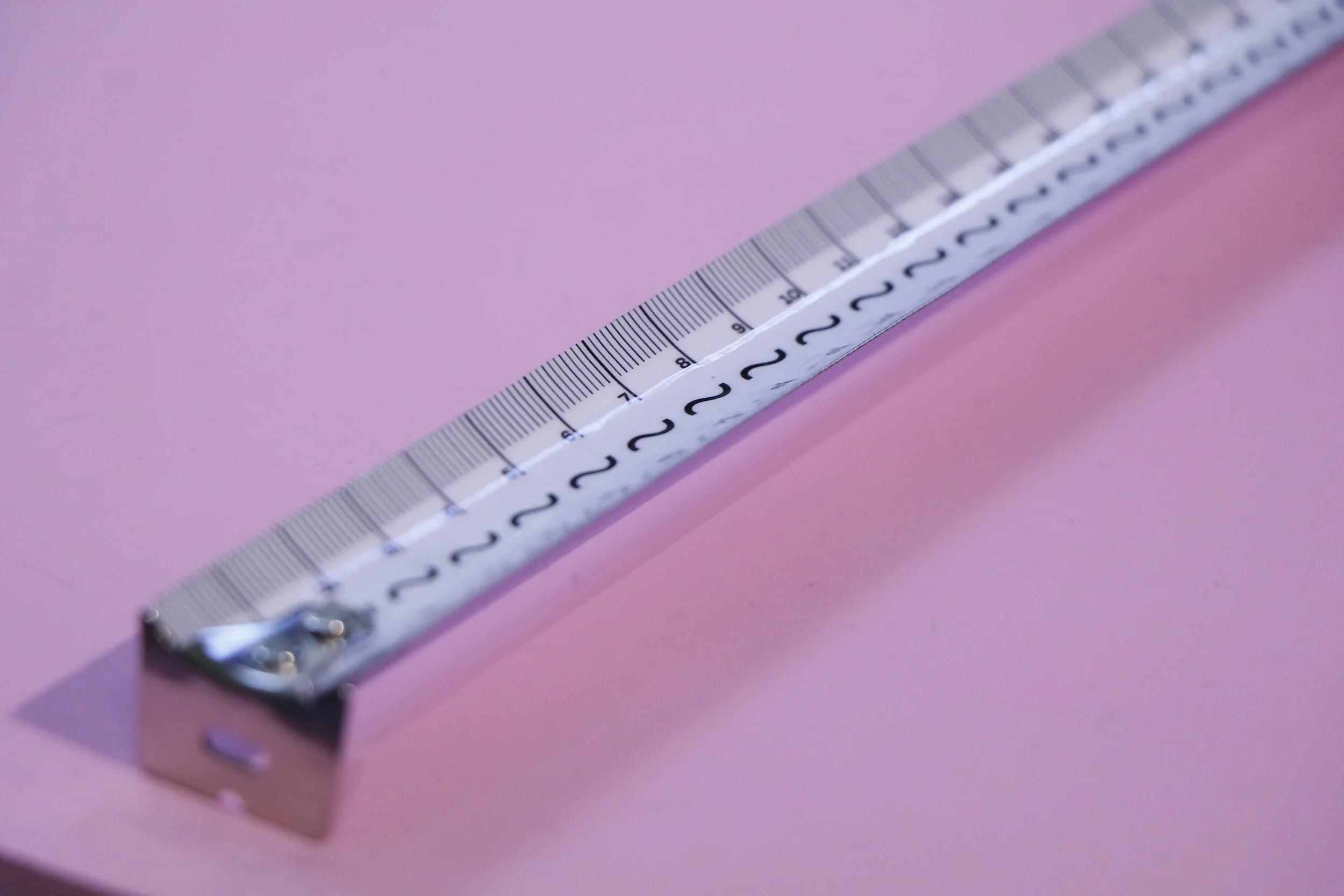

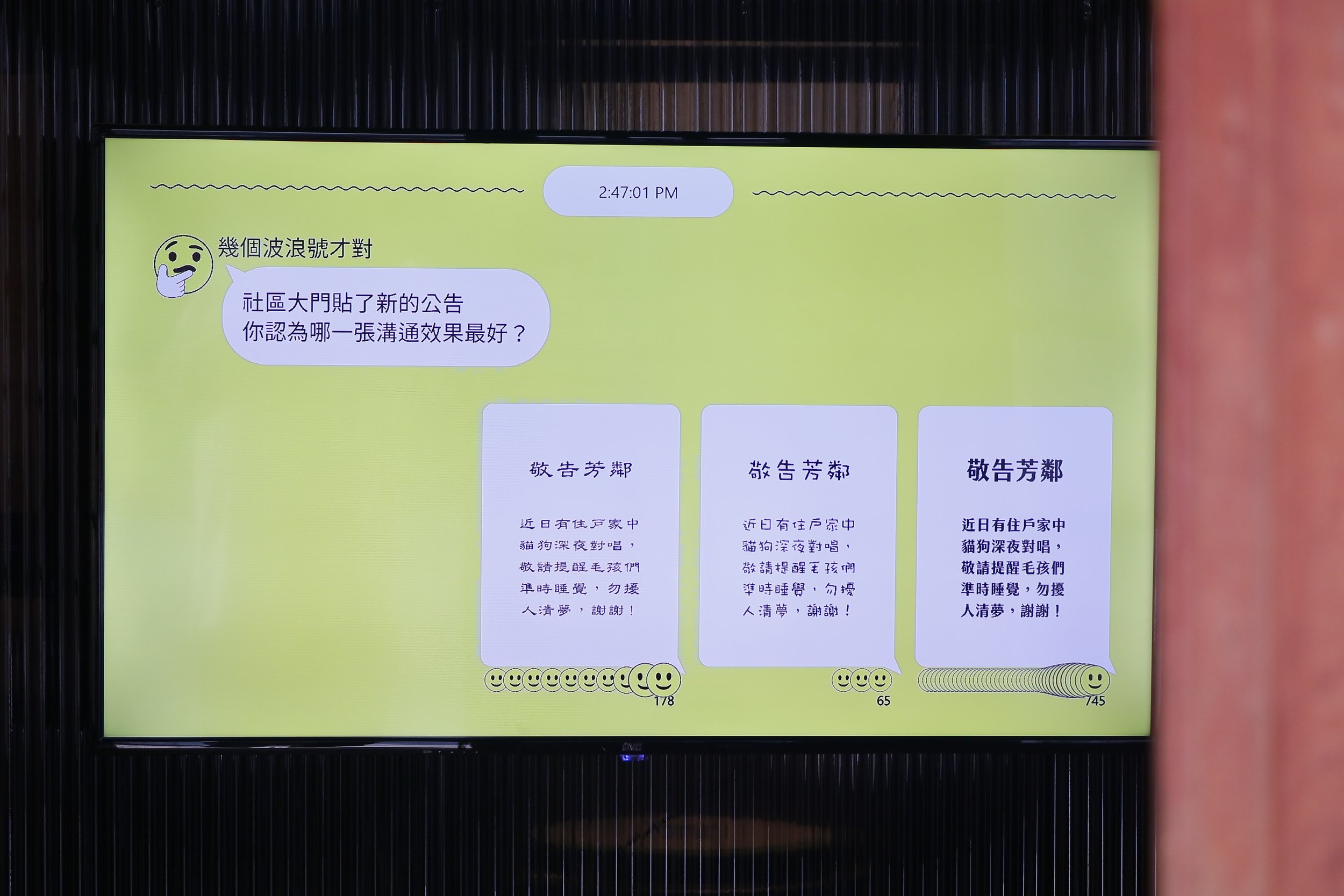

2. 展區一:訊息比例尺 | 幽默物件 × 即時互動

本區展出十種常見的語言使用現象,如「波浪號」、「簡語」、「哈的次數」、「注音文」等,邀請觀眾反思這些現象在語氣表達中的角色。一連串詼諧又詩意的小物件,輕輕打開訊息的微妙層次:

・溢出滿滿「~」波浪號的捲尺;

・透鏡變換間,一個「哈」幻化成無數個「哈哈哈」;

・一台秤量字跡字體重量的磅秤,邀請你思考字跡字體是否有誠意重量可量。

每一件物件都搭配有 QR code 投票,邀請民眾即時參與,最終在展區末端的大螢幕上,看到這場集體感知的匯流。

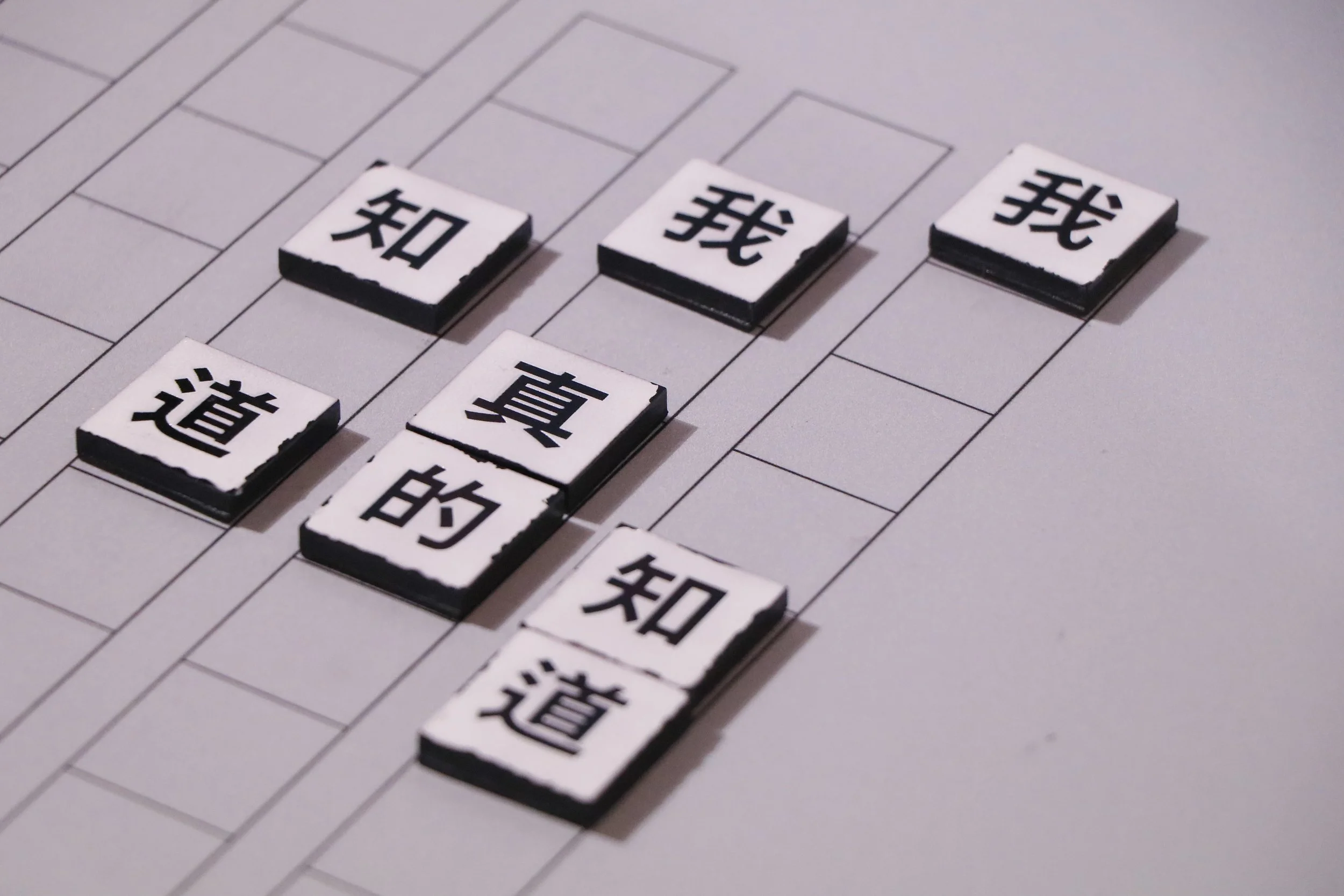

3. 展區二:作家風格試紙

展覽特邀 42 位華文作家(如李昂、黃麗群、徐珮芬、吳曉樂、曹馭博等),針對特定社交情境(如「與網友第一次約會遇到誤會」)撰寫對話訊息,文字全以匿名形式展示。

觀眾在光桌上閱讀每一則文字,並透過小品上的編號,到牆面上的信盒中尋找對應,抽取卡片揭曉作者身份。一場探索、猜測與發現的微型冒險—在不知作者為誰的片刻,更能純粹傾聽文字本身的聲音。

4. 展區三:訊息創作實驗室

在展覽的最後一區,我們邀請每一位來訪者,從三個主題(如:告白、道歉、告別)擇一投稿自己的創作。用慣用的語氣、符號與格式寫下一段訊息,再觀察他人對這段文字的詮釋與情緒反應。這些投稿會變成投影上的泡泡文字框,緩緩掉落、擠壓、消失。若有人為你的訊息按下喜歡,它將再次飛升、停留更久。—訊息的生命,因理解與共鳴而被延續。

策展團隊透過語言學、設計、美學與文學的跨界整合,突破了人們對文學展的既有想像,首次以「語氣設計」為策展核心,系統性呈現數位溝通時代中,符號、標點與文字格式如何潛移默化地塑造我們的情緒表達與理解方式。這場展覽以看似輕盈幽默的語調,實則觸及當代社會對語言焦慮、情緒解碼與社交文化的深層關照,讓觀眾在每一次打字與閱讀之間,重新體認「語言不只是語言」,而是一場無時無刻不在上演的情感設計與訊息協商。