宏觀與微觀之間:工業遺產的數位敘事體驗框架

工業遺產展示經常面臨一個核心難題:如何超越靜態保存與單向資訊傳遞。傳統做法多依賴文件、照片與機具的原貌陳列,觀眾僅能被動接收訊息,難以建立深層的文化連結。本案以國家鐵道博物館柴電工場為場域,透過設計實踐回應一個關鍵提問:數位展示能否作為文化中介,將歷史記憶與勞動知識轉譯為可感知、可參與的體驗?

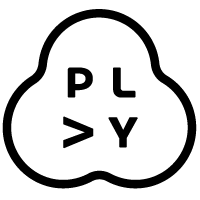

宏觀層次 — 上帝視角的歷史再現

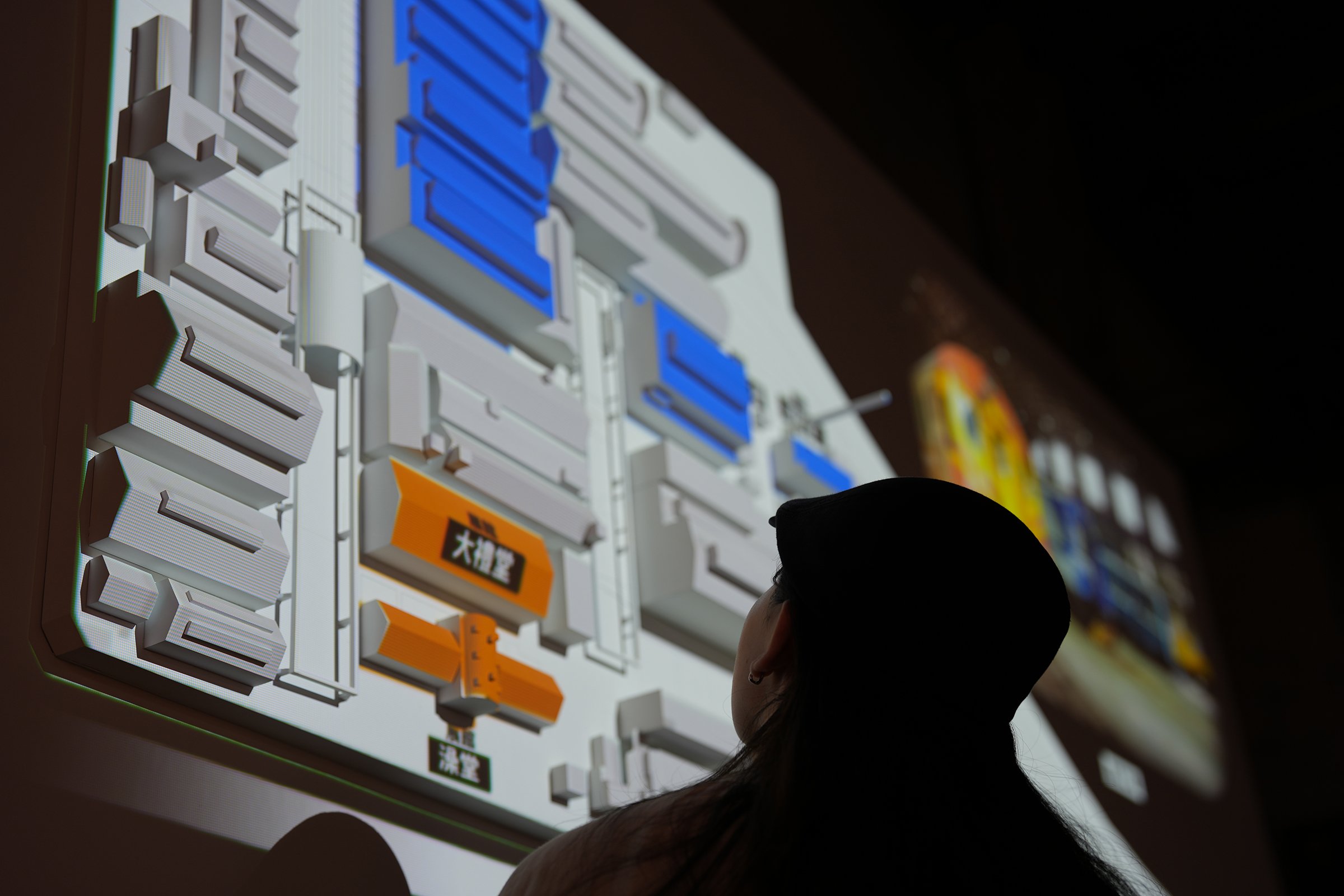

第一個展示以牆掛式立體模型結合光雕投影,構築「上帝視角」的觀看方式。觀眾如同從高處俯瞰整座廠區,透過光影敘事疊加於實體模型,見證其隨時間推移的空間變遷。此設計手法將歷史壓縮並外化為空間化體驗,使觀眾得以在後設層次 (meta-level) 感知工廠演變。換言之,模型不僅是展示物件,更是承載空間化歷史 (spatialized history) 的文化介面。藉由視角的重新設定,生成宏觀的歷史再現與文化定位感。

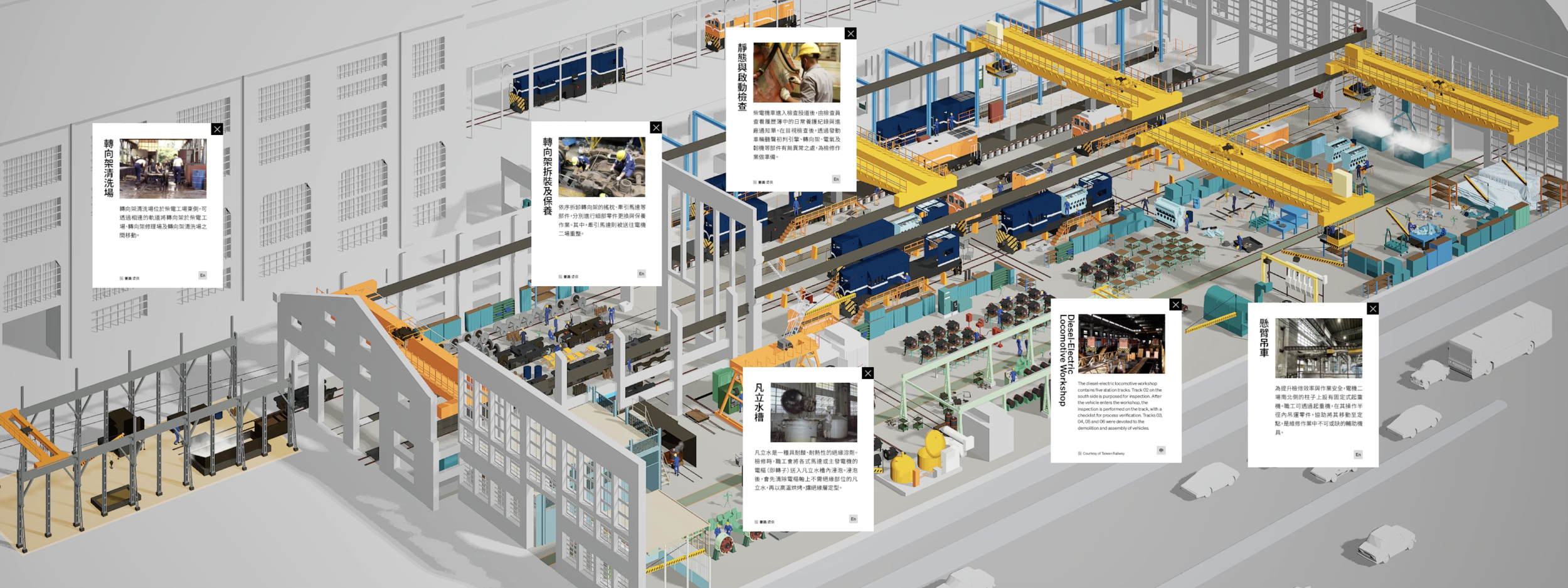

微觀層次 — 互動化的勞動知識

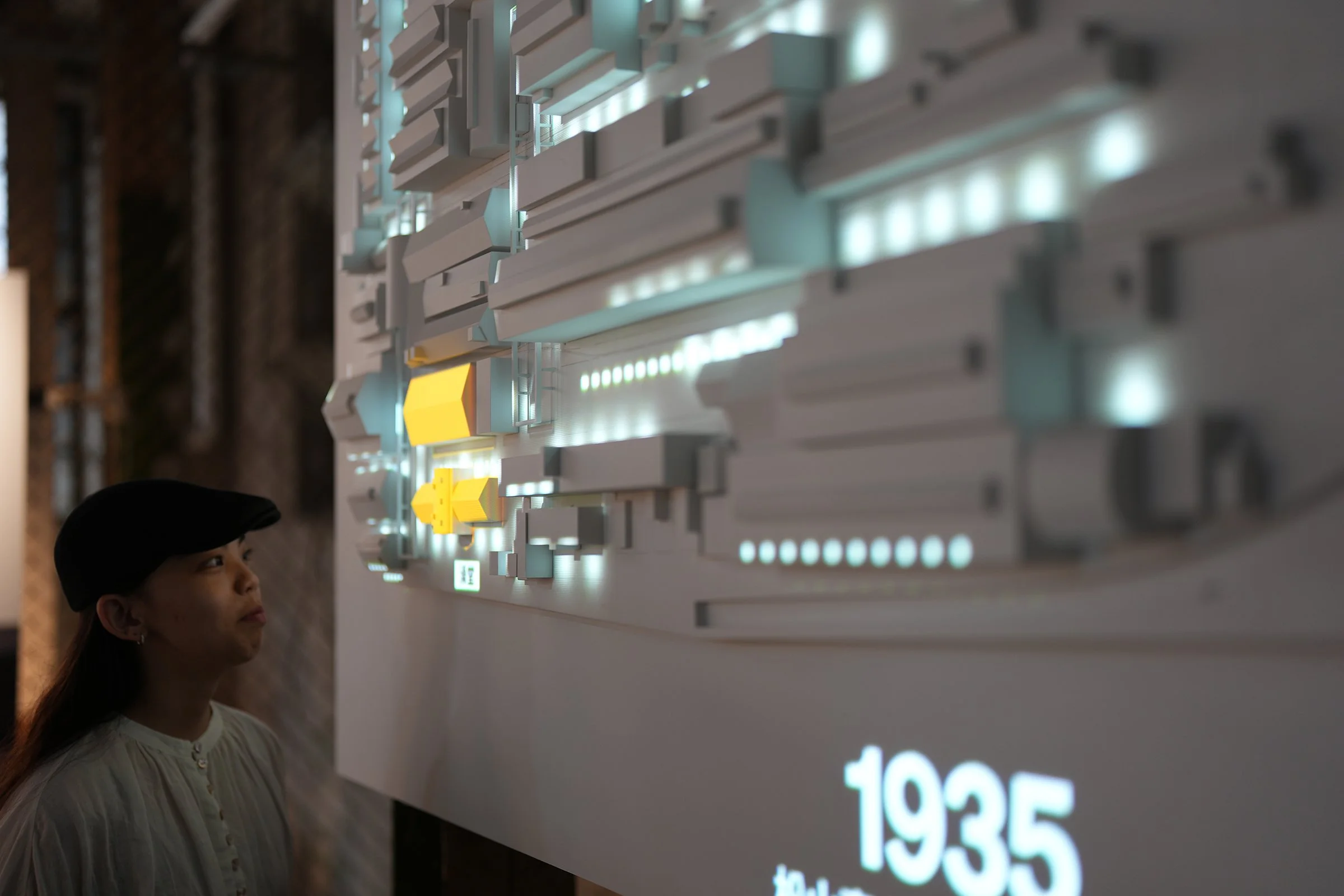

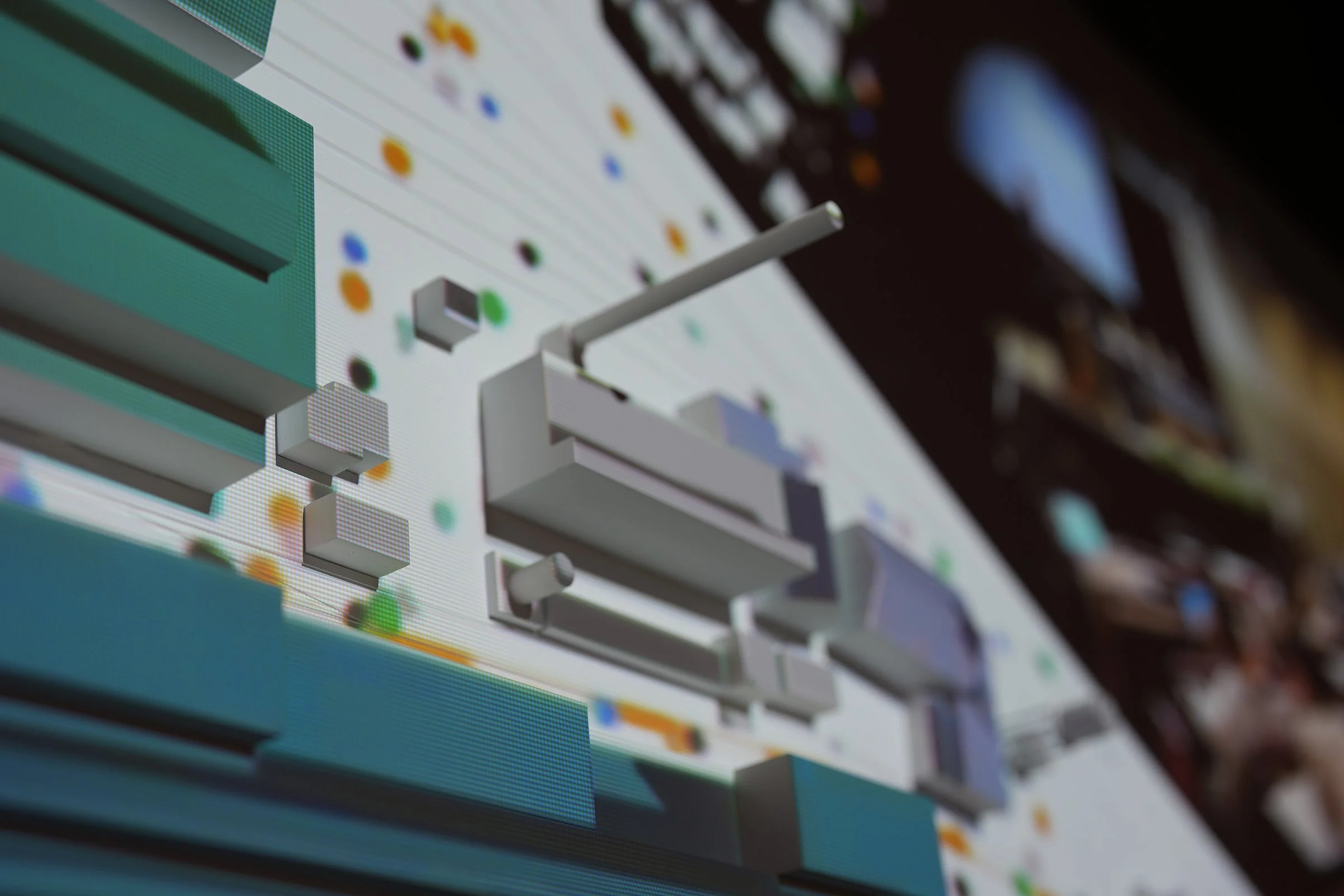

相對於宏觀歷史全景,第二個展示透過等角投影觸控牆,聚焦柴電工場過往的勞動工作日常。觀眾可逐一點擊工人角色或廠房部件,開啟關於維修任務的敘事片段。這種互動方式將難以捕捉的隱性勞動知識顯化,轉化為觀眾的直接體驗—「進入工人的日常現場」。此設計凸顯具身化勞動 (embodied labor) 的可能性,讓觸控技術被重新定位為知識再現的介面,而非單純的互動操作。

兩個展示共同構築跨尺度的敘事框架,讓訪客在不同知識層次間切換。從歷史地景到日常勞動,形成多層次的文化理解。透過視角設計與互動結構,生成跨尺度的文化知識。

從展示到知識生產:設計作為文化中介

設計不只是「展示既有知識」而是「創造新的文化知識」。鳥瞰模型將歷史轉譯為可感知的地景,觸控互動則將隱性勞動經驗轉化為具身化知識。設計因此成為文化記憶的中介,使觀眾與過去建立新的認知連結。創新不必然依賴新興科技,而在於透過框架重構 (reframing),賦予既有技術新的文化角色。

本專案的核心貢獻在於,重新定位投影與觸控這兩種常見展示科技 (投影、觸控),提出跨尺度的敘事框架,既揭示工業遺產的宏觀歷史脈絡,也顯化勞動的微觀細節。這種設計實踐既賦予工業遺產新的文化生命,也為博物館展示與文化體驗設計提供可轉移的理論洞見。設計的力量不在於技術複雜度,而在於其生成文化知識與重構人—場域關係的能力。